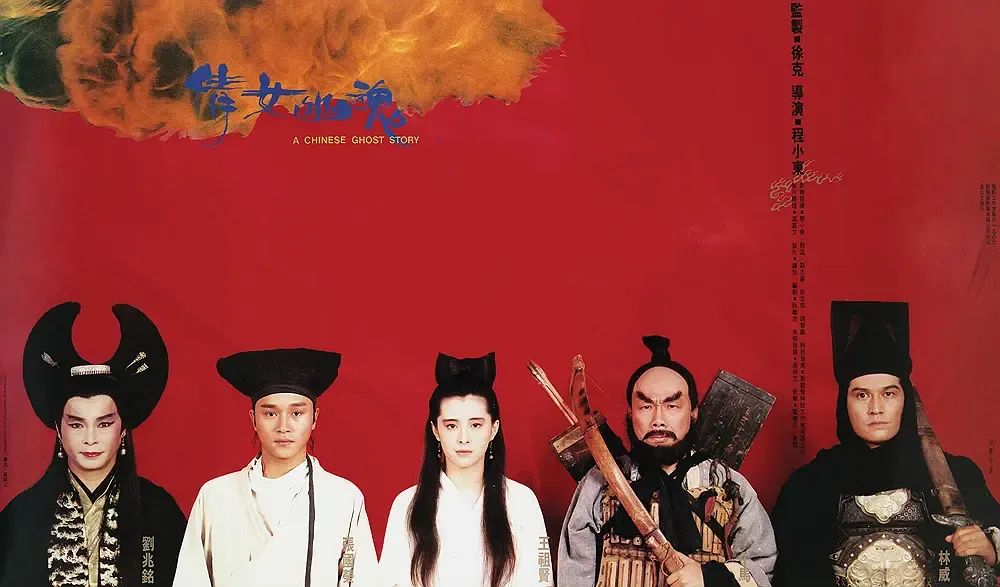

1987年上映的《倩女幽魂》距今已38年,电影不是对一个故事叙述的唯一且第一,宁采臣和聂小倩的故事在这条不长不短的时间线下,也经历了各种各样的演绎和不同的刻画。但说起经典这个词汇时,张国荣版本的《倩女幽魂》在其中应是能排在前列的。

1987年7月18日,香港德宝戏院门口排起蜿蜒长龙,观众们攥着12港币的戏票的手在炎热的日头下渗出细汗。人们不会想到,这部在当时被“徐老怪”称之为“新式聊斋”的观影仪式,将成为华语影片史上最缠绵的轮回起点。

当人鬼情未了的音乐响起,当张国荣饰演的宁采臣背着破竹篓跌跌撞撞的闯进兰若寺,当王祖贤的聂小倩一袭白衣回眸凝望,在胶片中定格的就不只是一段人鬼情未了的故事了,更是一个时代。

现在的很多人们喜欢怀旧,喜欢回忆杀,归根结底,除了现在确实涌现出的辣眼作品层出不穷,以及当初那个年代确实“神仙打架”之外,其实更多的是喜欢的和回忆的是当时的自己和当初的年代。

电影中,宁采臣的破旧竹篓里藏着一代香港知识分子的集体困顿,上个世纪80年代的香港,恰似片中那个“太阳照不进来”的黑暗世道,那个时候的香港正经历着比鬼怪更骇人的现实,中英谈判的尘埃在维港上空悬浮,移民潮暗流裹挟着身份迷茫,商业巨轮碾过传统文化最后的矜持。

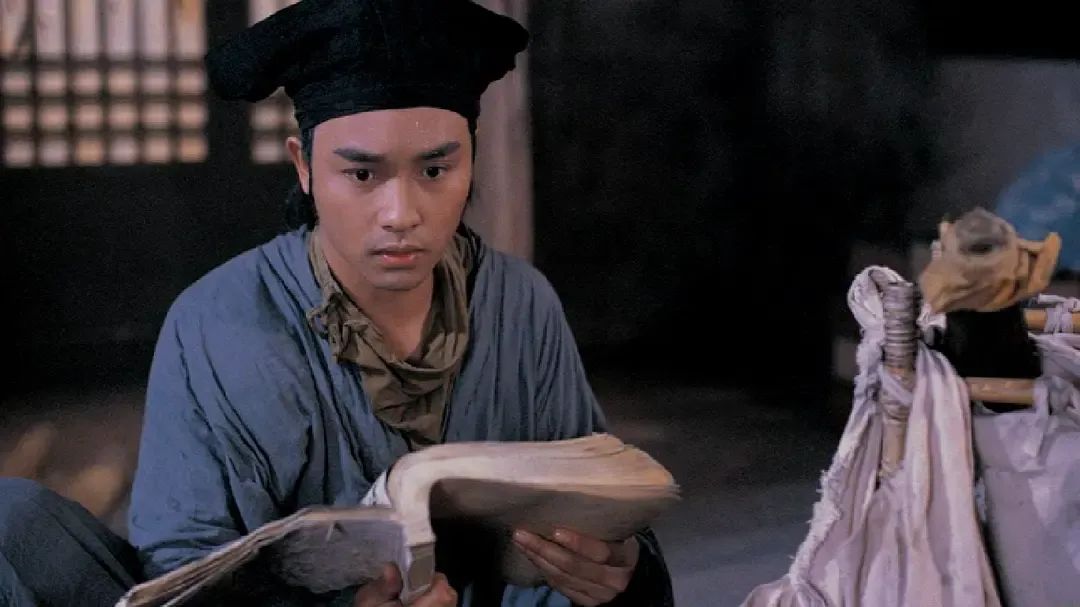

作为男主角的宁采臣在片中的设定是个书生,却是个收账的书生,跌进溪流弄湿账本,被巡逻的官兵掐着脸比对画像,一路赶来,所遭遇到的窘迫瞬间何止荧幕上演绎的几个?每一处的情节仿佛都在叩问这个时代:乱世之中,知识何以安身?

宁采臣这个角色在演员的演绎下有着超过角色本身的质感,他扶正歪斜方巾时的固执,他性格中有一股执拗却并不是那种死顽固,面对美女画像时他也会感兴趣的询问,但面对女鬼诱惑时却只是吞咽口水并不逾越,并不同于前面那些遇难者般色心上脑,这正是宁采臣这个角色身上难得的纯与真。

作为书生,他是文弱的,可以算是手无缚鸡之力的那种,所以雨中护画的一腔孤勇更显难得,他是个书生,但也有着很多传统文人身上没有的特质,一种对抗虚无的精神上的特质。

而当他说“做人已经那么辛苦,做鬼还要被人欺负”时,银幕内外都在经历一场关于存在的顿悟,而这句话即便是放在当下,也依然振聋发聩。经典之所以能够成为经典,并不是单单时间因素能够决定的,《倩女幽魂》在那个时代所展现出来的鬼魅美学与东方文化所交杂,即便是现在,很多制作者也做不到这些。

当鲍起鸣的摄影机穿越竹林,展现出来的便是倾斜45度的画面构图。那些在纱幔间游走的光斑以及水墨意境中注入血浆的暴力美学都在重新解构东方奇幻电影的语法结构。

燕赤霞的掌心雷不再是简单敷衍的特效便交代了,而是基于当时的技术手段下,道家符咒和现代科技完美搭配所表现出来的结果,程小东要求武术指导团队研读《云笈七签》三月有余,最终让剑光如书法般在空中书写敕令,这是中式传统文化与赛博朋克美学的初次媾和,比《黑客帝国》的子弹时间早了整整十二年。

聂小倩在这里作为女鬼形象的表现也是颠覆性的,黄霑填词时反复推敲的那句“黎明请你不要来”,短短几字道破了这个角色超越时空的悲剧特性:在聂小倩的身上既有古典文学话本里被害死被侮辱的幽魂属性,又同时有着存在主义困境中的现代女性身上的特质,两种特性的交杂中,这个角色就注定了其丰富的话题性和存在的重要性。

期间观众更新换代了一批,审美也发生了翻天覆地的变化,当时的社会环境与现在已更是无法比拟。似乎是早已预言了自身的命运,影片结尾的开放式轮回的设定在2011年的修复版在戛纳经典单元展映时,法国影评人惊叹:这是东方魔幻现实主义的先知书。

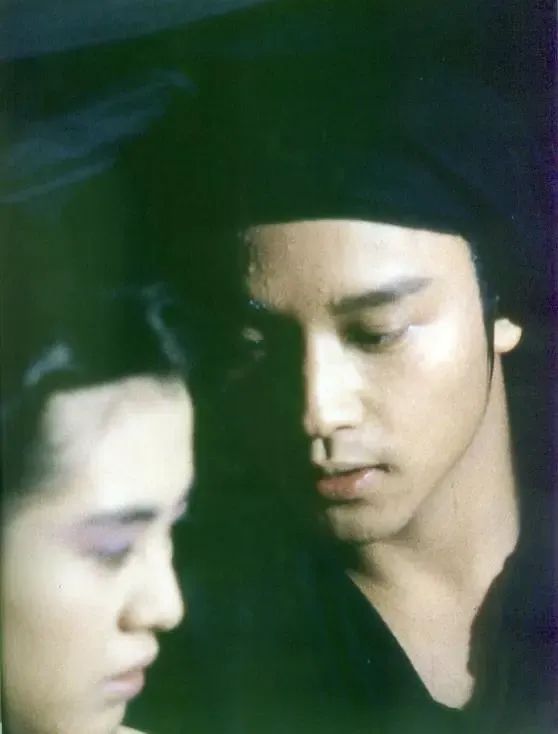

而在数字修复后的4K高清版即将重映的今天,短短三十八年间,从《千与千寻》到《水形物语》,世界影坛不断闪现着兰若寺的基因片段。时光匆匆而过,世间再无宁采臣,人间难觅聂小倩,当年剧中的人鬼情未了,现如今也确是一人一鬼,只不过当年他是人,她是鬼,现如今她是人,他是鬼。

而当年那些坐在银幕前因这段故事而在午夜场相拥落泪的观众,现如今已成他人父母。但在胶片的记忆下,宁采臣始终在雨中护着画卷,而聂小倩也永远在晨光中消散。

4K画质能放大聂小倩瞳孔里的每一丝星芒,却复制不出菲林霉斑里封存的1987年片场尘埃。

或许经典之所以不朽,正是因为每个时代都能在兰若寺的断壁残垣之间,照见过去时光的倒影,以及在倒影中,当初的那个自己。

文章转载自

Thepoly